代表メッセージ

確かな品質のわさびを

豊かな美しいわさび田と共に守っていきたい

わさびの門前は私で17代を数えます。

約400年もの間、激しい時代の中を先人たちの苦労の上現在まで続けてくることができました。

これからも、確かな品質のわさびを皆様にお届けし、日本の大切な食文化としてこの豊かな美しいわさび田と共に大切に守っていきたいと強く思っています。

約400年もの間、激しい時代の中を先人たちの苦労の上現在まで続けてくることができました。

これからも、確かな品質のわさびを皆様にお届けし、日本の大切な食文化としてこの豊かな美しいわさび田と共に大切に守っていきたいと強く思っています。

会社情報

- 社名

- 株式会社わさびの門前

- 代表者

- 白鳥義彦

- 認定

- 静岡市認定農業者

- 所在地

- 〒421-2303 静岡県静岡市有東木691

- TEL

- 054-298-2121

- FAX

- 054-298-2123

アクセス

Our Historyわさび栽培の歴史

「わさび栽培の歴史」は「わさびの門前の歴史」でもあります。わさびの門前は私で17代を数えるのですが、ひとくちに17代と言っても約400年間、先人たちが大変な苦労を乗り越えてきてくれた賜物だと日々感謝しています。

ここからは、そんな先人達の努力、また、わさび栽培の歴史についてお話したいと思います。

ここからは、そんな先人達の努力、また、わさび栽培の歴史についてお話したいと思います。

根わさびの保存方法

わさび栽培の発祥地「井戸頭(いどがしら)」

ここが正真正銘!わさび栽培の発祥地「井戸頭(いどがしら)」のわさび田です。現在でも有東木村内で良い田として知られています。

わさび栽培の始まり

およそ400年前の慶長年間(1596~1615)の頃、有東木の村人が、わさび山(写真左)の渓谷一面に自生しているわさびを採って、今も残る「井戸頭」(写真上)という湧水地に試しに植えたのが、わさび栽培の始まりだと伝えられています。そして「井戸頭」に植えたわさびが繁茂したため村人達にわさび栽培が広まリ現在に至っています。

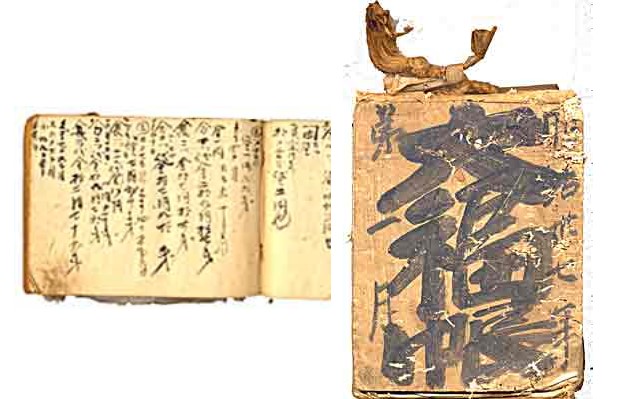

我が家に残る大福帳(日誌)の記録

慶長12年7月(1607)、大御所として駿府城に居を構えた徳川家康公にわさびを献上したところ、家康公は、ことのほかわさびを愛好し、門外不出の御法度品として珍重したと伝えられています。延享元年(1744)伊豆天城より、シイタケ栽培の師として有東木に来ていた、板垣勘四郎が帰郷の際、恋仲になった有東木村の娘から、お礼としてひそかにお弁当箱にわさび苗を入れられ、伊豆に持ち帰り栽培したのが伊豆でのわさび栽培の始まりだと伝わっています。

(私の子供頃、上記のエピソードが「水戸黄門」に取り上げられ、我家のわさび田でロケが行われました。)

日本最古のわさび農家「わさびの門前」

左が現在の「わさび田くわ」、右が明治~昭和初期に使われていたと思われる、我が家に残る「わさび田くわ」。鉄が貴重だったのか、昔のものは刃先にしか鉄が使われていません。有東木には現在79軒の民家があります。お寺に残っていた*過去帳は昭和初期の有東木の大火で焼失してしまったものの、墓碑銘をたどっていくと私の亡くなった祖父が15代目にあたり、有東木で2番目に古い家だと言う事がわかっています。

現在、約50軒ほどの農家がわさびを栽培していますが(その中で唯一、専業でわさび栽培をしているのは門前だけです)、1番古い家がわさび農家でないため、有東木で一番古いわさび農家と認められています。

有東木はわさび栽培発祥の村、ゆえに日本最古のわさび農家と名乗らせて頂いています。

*過去帳:寺院で檀家・信徒の死者の俗名・法名・死亡年月日などを記しておく帳簿。鬼簿。点鬼簿。鬼籍。冥帳。

昭和初期 わさび収穫の様子

昭和初期、私の先祖のわさび収穫風景です。この頃はもちろん長靴など無く、冷たい水に足袋で入っていたことだと思います。現在より大変厳しい作業だったと想像されますが、皆楽しそうに笑っています。収穫時の気持ちは今も昔も変わらないのかもしれません。

わさび栽培発祥の碑

明治10年に東京で行われた内国博覧会に、有東木の庄屋であった望月重太郎さんが、わさびを出展し入賞したことにより、わさび栽培発祥の地有東木の名とともに、わさびの栽培技術が全国にひろまっていきました。

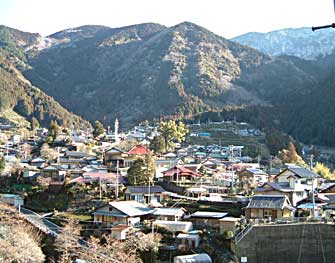

現在の有東木の風景

国の民族無形文化財に指定されている盆踊りや、お神楽など貴重な文化をいまだ多く残している、稀有な村となっています。現在、私がこうしてわさびで生計を立てられるのも、先祖の血のにじむような汗と努力の賜物であると、日頃から感謝しています。

わさび田は川沿いにあるため、今まで度重なる災害を被ってきました。一番最近では、昭和57・58年の台風で我家も大変な被害を被むり完全な復旧までに4年間かかりました。私もその災害に立ち会ったため、毎回台風が来ると非常に緊張します。

これからも、18代・19代と日本の大切な食文化として残していけるよう、私も先祖に負けないように、わさび田を大切に守って行きたいと強く思っています。